编者按:本文在中国网络被多次删除。

格隆2018-09-22 18:27

一、

很高兴能有机会在吴文化的发源地苏州与长江商学院的同学们做个交流。

在当下这个严峻环境,讲细枝末节的上市、融资已无意义,我会更聚焦家国方向。在我们这样一个资源被高度集中、板结、固化的环境里,在家国、时代大潮流的裹挟之下,任何个体,能动的空间其实是微乎其微的。

家国大方向的错位和折腾,于历史、于国家,或许只是一个微小的转身,但于社会,于家庭,则极可能是一代乃至几代人的不堪与不归。

姑苏本无城,永嘉之乱晋室衣冠南渡后方始兴盛。魏晋南北朝,是中国历史上最可悲的一段时期:山河破碎,战乱不止,汉人如同鼠豚,被大肆驱赶屠杀, 整个汉民族在长达300多年的时间里,被迫在自己祖先的土地上颠沛流离。作为承接汉民族重新繁衍生息核心要地的姑苏,至今一脉相承,只有发展,从无中断,看似吴侬软语,但骨子里其实一直斧钺铿锵,从来就不乏胸怀天下,自荐轩辕者。在此闲话商旅国是,再合适不过。

姑苏这块土地上最著名,也饱受争议的人,非伍子胥莫属。

他是从楚都逃亡至此,和屈原都因爱国,一并被后人在端午节祭奠。但他与屈原骨子里其实是两类人。屈原这种人是统治者最钟爱的类型。他们有才能,需要的时候随时可用;他们又有与生俱来的斯德哥尔摩综合症,无论怎么虐,都永远爱着君王。挥之即去,召之即来,来则能用,用完随时可弃。这样的人才,谁不喜欢呢?

同样面对昏君,同样面对国事飘零,伍子胥截然不同。

他既不盲从,更不旁观,攘臂以上,“生能酬楚怨,死可报吴恩(范仲淹)”。在其父兄被昏聩的楚平王无端杀害后,伍子胥从楚逃亡到吴,成为吴王阖闾重臣。前506年,伍子胥借兵攻入楚都,掘平王墓,鞭尸三百,报父兄之仇。吴国则倚重子胥之谋,西破强楚、北败徐、鲁、齐,成诸侯一霸。

伍子胥和屈原都不是儒生,在他们的时代里,儒家的影响力还极小,所以不能将他们的忠孝节义观念归结于儒家学说。他们的行为意识里,反映的都是人类天性里永恒的孤独感以及对终极归宿的寻觅。

在屈原时代,战国乱世已经近尾声,而国家观念则刚刚萌芽。他有朴素的国家主义情结,但囿于历史局限性,他并不清楚国家这个组织的利弊。屈原情感充沛,但个性上并不刚强,他没有韩非、伍子胥那样的决绝与勇气,所以即便被楚怀王父子反复蹂躏,也无法选择弃国他投。一方面,帝室贵胄的血统是他所引以为傲的,楚国是他的精神家园,离开楚地他就无所适从;另一方面,他为楚国朝堂主流所不容,楚国又是他的痛苦之源,留在楚地他又痛苦万分。

去留两难,来往皆苦,是为无间。

《涅槃经》有云:受身无间者不死,寿长乃无间地狱中之大劫。62岁的屈原在那个时代里就是长寿之人,而长寿对他来说,就是一场大劫。

至于伍子胥,他虽然比屈原决绝果敢,但实际上也是无间地狱里备受煎熬的幽魂。

伍子胥从楚地逃亡,追随的是太子建,他依然期盼太子建能重返故国,为他昭雪沉冤,然而太子建的人品也不过如此。阖闾固然助他复仇,但阖闾也是在利用他的才华去征服楚地。在吴国君主的内心,伍子胥始终不过一流浪客卿。到了夫差时代,这位流浪者的存在感就越来越低,毕竟吴地不是他的故乡。夫差要杀他,这一次他已经没有了逃跑的心境。

跑出去又如何?难道再借一次兵来灭吴?灭了又如何?周而复始,何时可休?

不如归去。

在自刎之前,伍子胥已经将儿子送到齐国,但他没有嘱托他的儿子将来要复仇。假如他真的对那个孩子有所训诫的话,我宁可相信他是嘱托他以后在齐国平静终老,无涉家国。

对楚国深沉的爱,成了屈原一生的羁绊,而对楚国刻骨的恨,则成了伍子胥一生的梦魇。恨与爱是硬币的两面,它们都是桎梏这两类幽魂的锁链。

中国人对祖国的情感,就像是屈原和伍子胥的复合体:去留两难,来往皆苦,只得在数千年漫长的岁月中反复煎熬、流浪。

相对伍子胥的冰冷杀伐,姑苏留给格隆印象更深的,其实是在“姑苏城外一茅屋,万树桃花月满天”处终老的北宋词人贺铸。

北宋词人大多儿女情长,英雄气短,唯贺铸,家国豪迈与儿女柔情并存。唐宋诗词里,被后人模仿最多的,大概就是贺铸写就的那首《青玉案·凌波不过横塘路》了:“试问闲愁都几许?一川烟雨,满城风絮,梅子黄时雨”。后人多以为反映的只是诗人路遇佳人而不知所往的怅惘,极少有人能体味到其中对家国、民族命运满腹的忧虑乃至绝望。

贺铸是宋太祖皇后族孙,生活在看似歌舞升平,实则已风雨交加,大厦将倾的北宋后期,少时就有戍边卫国、建立军功,“金印锦衣耀闾里”的雄心壮志,但朝堂肉食者鄙,魑魅充盈,英雄豪侠不为世用,国土涂炭而无路请缨,人到中年,仍遭朝堂庸碌排挤,沉沦下僚报国无门,晚年愤而退隐姑苏,于城南十里横塘筑企鸿居,藏书万卷,手自校雠,以此终老。

藏书校书,是无力回天的绝望后做的最后挣扎:纵使国亡了,文化还在。

500年后,另一个名叫顾炎武的苏州人,在同样经历改朝换代的乱世磨难后,用一段传世文字表达了这种无力存国,唯有保书籍以存天下的救亡情怀:“有亡国,有亡天下。亡国与亡天下奚辨?曰:“易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。是故知保天下,然后知保其国。保国者,其君其臣肉食者谋之;保天下者,匹夫之贱与有责焉。(《日知录》卷十三)”

近代人梁启超用白话文对上文做了诠释:

二、

我们回到当下。

在座诸位都是商界巨擘,课前统计,你们名下合计超过了40家上市公司,你们最能感受到经济的冷暖与核心症结。我这有两个词:焦虑与恐慌,你们选谁?

嗯,绝大多数人选的是恐慌。

7个月前我给中欧商学院讲课,学员同样是企业家,给出的也是这两个选项,多数人选的是焦虑。

7个月不算长,却已沧海桑田。

焦虑与恐慌,是两个截然不同的词。焦虑,只是感受到了压力,感觉力有不逮,但整体尚可掌控,仍可作为。恐慌则不然,恐慌是根本无能为力,要么徒劳挣扎,静候时运的摆布,要么逃亡。

这种绝望的窒息感,很多人会想当然归结为外部,也就是美国人MY战的逼压,但事实上不是。十年前我们对出口的依存度接近70%,但去年这个数据已经降到了10%。去年我们的GDP总量是82万亿,出口贡献8万亿,10%不到。

根本原因,是国内的抽紧,以及抽紧背后对家国方向的暗示。

而且这种抽紧,指向几乎都是民企。环保、税收、社保、抽贷……,狼奔豕突,近乎一场定向围猎。

昨晚晚宴后,一个60多岁的老企业家一边和我沟通,一边垂泪。他说经商这么多年,经历过无数沟沟坎坎,这是第一次感受到死亡离自己的企业如此之近:他似乎突然之间成了一个被通缉的逃犯,税务、环保、工商、城管、甚至街道,哪里都在找他的茬。为了活命,他企业的负债率已被迫抬高到了自己在梦中都被吓醒的程度,企业如同在钢丝上,一个市场恶意做空,一个银行抽贷,公司就可能随时崩塌。关键这种日子根本看不到头,他预感自己一辈子的心血和财富,可能化为乌有。

问原因,不外乎两个:一个,前面多年,自上而下都在放杠杆,不放杆杆,你就等着被淘汰。为了放杠杆,他的股权质押了很多,后来股市一跌,不仅得追加质押,而且质押率也迅速降低。二个,现在去杠杆,各种抽紧,税收、环保、社保、抽贷……,源源不断,互相补刀。国企有免死金牌,不受影响也不会在意这些,但作为民企,没一刀躲得过,而且越抽紧,反而越要借债——作为弱者,除非一心就死,否则大概率会压上更大的赌注,一辈子的心血,总希望苦苦扛着,期待能熬过去,哪怕要借高利贷,哪怕从此没有归路。

谁又想束手就死呢?

问题的可怕之处在于,在民企,这绝非个案,而是普遍现象:只是为了活下去,在市场利率持续走高的背景下,中国民企的整体负债率在过去18个月里竟反而越来越高,斜率也越来越陡峭,与国企的整体去杠杆天壤之别(见下图):

与此对应的是,过去三年,民企的财务费用支出也如影随形,大幅上扬(见下图。提请注意,含着金钥匙的国企与央企,其财务费用增速,在整个2016年奢侈到为负数):

这意味着,民企作为一个整体,为了不被脚下的滔滔洪水冲走,他们选择了自己把脖子伸进水面上的绞索——都是死,但绞索的死,或许能缓那么一丁点。这也意味着,无论我们嘴上在说什么,但我们多年任性发钞、上杠杆狂欢的买单者,事实上锚定了民企。

这并不令人吃惊。过去三年中,各地方政府在经济层面主要做了两件事:

1、一是通过所谓的供给侧改革,将企业利润在不同体制的企业之间调配;

2、二是通过棚改,将债务杠杆在居民部门和非居民部门之间调配。

前者化解了大批煤钢国企过剩的死局,排掉了十几万亿信贷和几百万产业工人的地雷;后者将天量的三四线地产堰塞湖灌给了欢天喜地的扛鼎老乡,拯救了银行和地产商。

这是两项教科书级别的操作,如果不考虑对契约、产权、效率等市场经济桩基的长远腐蚀,其意义并不亚于一场中型对外战争的胜利。

但,生之绚烂的背面,是死之残酷。在这块土地上,任何改革的收益或者成本,从来都不是均匀分布在每个人头上的,“肉烂在锅里”其实也是分红锅、白锅的。“供给侧”也好,“棚改”也罢,再美丽的辞藻,再复杂的舆论,也逃避不了一个本质:取与舍、保与压,都有明显的倾向性。政府对强势国企的补贴和保护,造成的产能过剩,市场竞争机制的扭曲,是经济最大的硬伤之一,且已经把一众民企逼到了一个不投靠、不被收编,几乎就活不下去的境地。

重点不是什么国运之争,也不是什么保护民族产业,是利益之争。

如果把时间聚焦到更近的2018年前7个月,这种“国进民退”的速度,在数据上体现得更为惊人(见下图):

上表是规模以上国企、民企今年前7个月的收入增速对比,数据来自国家统计局。从官方公布的2018年收入及同比增速(上表红框第一列),看起来都不坏:无论民企还是国企,增速都还不错,形势一片大好。

但统计局明显犯了个错误:忘了把去年的同期数据隐藏起来。

如果稍微费点功夫,把同样是统计局公布的2017年同期数据找出来,再算同比,你会发现,除了国字号企业的营收是增长的,其他企业的营收其实全部是负增长(见上表红框第二列)。

利润增速上差距更是惊人:国有控股企业利润实际同比增速漂亮的28.46%,私营企业利润增速则是—27.87%,集体工业企业利润增速更是惨不忍睹的—51.73%(见下表):

正常的营商竞争与优胜劣汰,已完全无法解释这种国企、民企之间极端诡异的两极化。询问了一下统计局的朋友,解释说是调整了统计口径,去年同期还活着,但今年已死去的民企,直接从统计的分母中拿掉了。

这无疑是一个比民企经营举步维艰更令人悲哀的消息。我手头并没有权威的过去12个月民企倒闭家数的数据,但从上表利润增速做简单的初等数学倒推,就能大致算出,要死掉多少,才可能让这个群体的利润同比负增长超过50%?

数字冰冷,但数字说实话。

今年以来,不断有人高调宣扬消灭私营经济,最近还有人一本正经提示《中国私营经济已完成协助公有经济发展的任务,应逐渐离场》,很多朋友拿着这篇文章,忧心忡忡问我怎么办,其中尤以民营上市公司老板为多。尽管我一再安慰他们,从文章看,这就是一篇精神错乱的文革檄文,与严肃的研究根本不沾边,更不会代表政府的意思。历史不可能开倒车,这个作者大概率也是和另一个某小平一样,不学无术,腹内草莽的哗众取宠之辈,根本无需在意。

但仍有诸多人追问:如果他不是哗众取宠,而是太监代言,言人所不能言呢?

这时我才意识到问题的严重性:一个nobody的一段胡诌,能让一众企业家吓得战战兢兢,惊弓之鸟一样随时准备拔腿开溜,那这个经济生态已恶化到什么程度了啊?

尽管有官媒随后澄清,但民企隔三差五就被拉出来敲打的现实会让诸多人高度惊恐和警惕。事实上,所有人都明了,冰冻三尺非一日之寒,这种杀气腾腾、令人胆寒的离场论、消灭论能堂而皇之登台,并引发全社会的震动与惶恐,绝非偶然。

但,问题在于,民企占到了中国企业总量的90%以上。

如果在一块土地上,90%以上的企业,都只是随时可能被放逐的流浪客卿,那么,谁才是主人?我们又指望谁在危难时期挺身而出,共度时艰?

宋元丰六年,受“乌台诗案” 被贬谪到岭南荒僻之地的诗人王巩北归京师,苏轼前往探望,巩出歌妓柔奴劝酒。苏轼戏问一路跟随王巩流离多年的柔奴:“试问岭南应不好?”,柔奴坦然答曰“此心安处,便是吾乡”。

心若不安,纵是故乡,亦成他乡。

三、

在座诸位都算这个社会的精英,如果我们聚集于此,只是为民企鼓与呼,视野和格局就未免狭窄和低漏了。立心当为天地,立命当为生民,我更想和大家探讨的是,我们这个民族众多人心无所依的流浪感,所自何来?

所以,我们从现实白描,回到形而上的理论研究。

我已很久、很久不做深度研究文章了。一是现实与预期越来越大落差的沮丧,二则因为已完全无需研究。

常识和公理,需要研究吗?

本来有桥,需要去下河摸石头吗?民企才是社会财富创造的核心与主力,这需要争论吗?人类财富创造上,市场经济优于计划经济,这需要争论吗?制度比人要靠谱,这需要争论吗?权利不能私有,财产不能公有,这需要争论吗?

但我们会争论,而且一本正经地争论,而且是十几年、数十年,经年累月地反复争论。争论的核心焦点,则集中在所有制,以及不同所有制的主、客身份上。

如果单纯只以所有制来分主客,国企完胜。但,如果我们以为社会整体做的贡献为维度,我们大概率会得出不同的结论。

中国国企占有了超过70%的资源,创造了不到30%的GDP。而改革四十年,民营经济贡献了中国至少50%的GDP,60%的税收,70%的技术创新,80%以上的城镇就业。哪怕是在定向收紧的供给侧改革高峰年2017年,民营工业企业也以19.6%的整体净资产收益率,完胜国有工业企业还不到10%的净资产收益率。如果民企随时可能被清算,被流放,全社会的整体得失,还会有第二种结果吗?

往事并不如烟。1956年全面公私合营后,绝非偶然地,自此之后中国经济一路下行,到1978年中国GDP仅占全球的1.8%,国民经济几近崩溃:

如果驱私济公有效,我们的经济在1978年何至于几近崩溃?

但不幸中的万幸,78年我们有邓小平挽狂澜于既倒。谁能保证今天废了民企,我们还能再出一个邓小平?

“韭菜没了,直接砍树”——民间智慧把民企当下的困境概括为砍树,有戏谑夸大之嫌,但说实话,这其实并没有想象的那么可怕。树砍了,根还在,旱季过去,终会复萌,一个春秋的轮回而已。

最可怕的是,这种针对民企的、更接近存量财富分配的折腾,一而再、再而三地往复重演,会让同一块土地上的“身份”鸿沟越来越刺眼与对立,让家国信仰、民族荣誉、经济信心这些植根人心内里、并捆绑整个民族一起前进的动力慢慢枯萎凋零。这种凋零,会直接打断社会财富创造的核心链条,且绝非一两个春秋的轮回能恢复的,而会是至少三十年、一代人的时间。

我们有几个三十年可以挥霍?

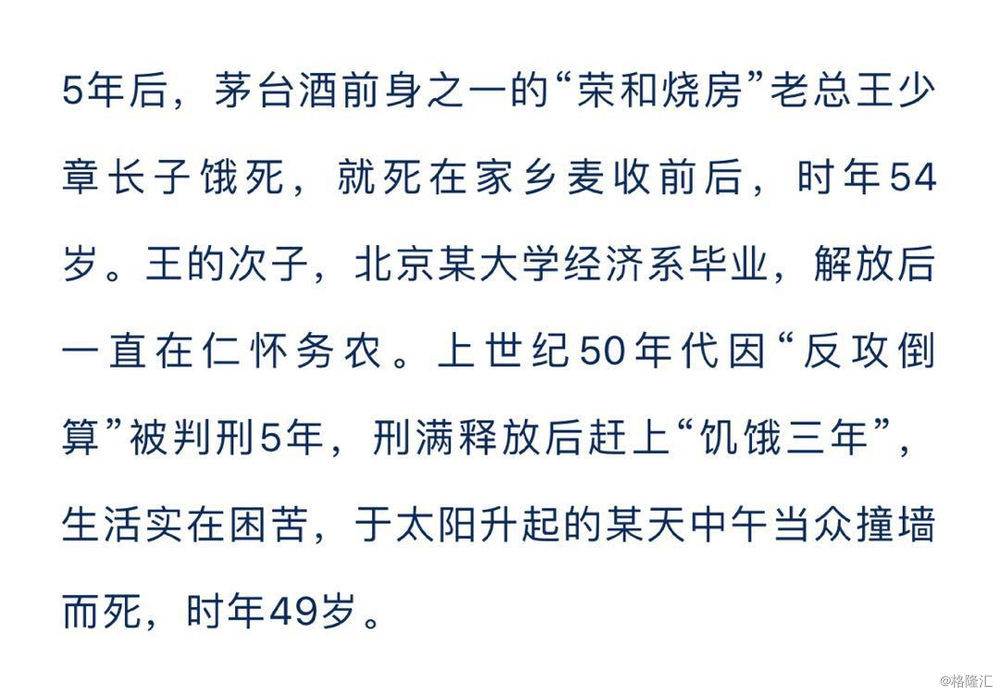

1956年中国全行业社会主义改造(即公私合营)全部完成。

(1956年1月,上海工商界公私合营宣讲大会:身上的雍容华贵与脸上的忐忑茫然)

茅台酒在清末就已年产170余吨,公私合营后各种折腾,它的下一个辉煌期,要一直延至新世纪股份制改造后,中间隔了近一百年。

回溯过往70年的经济史,我们或许不得不承认,所有制“身份”的僵硬划分与区别对待,硬币的正面是我们的执政基础,硬币的反面,或许恰是我们这个社会资源循环碰撞、摩擦、消耗,社会财富轮回创造、毁灭的一个大坎。

我们之所以心安理得,隔三差五地把民企拿出来摩擦,敲打,不外乎一个不许争议的理由:所有制。也正是这个出身“身份”的硬梗,间接逼使这块土地上的部分人群一再迁徙,流浪。

但,事实上,我们所有人上路的初衷(终极目标),一定是这个民族的财富自由与精神自由,而不是任何其他形而上的中间目标。

换言之,我们能不能放下所有制的“身份”争论,但凡在这个国家之内遵纪守法、勤恳耕耘的企业,就都是“国企”,就都应该给予尊崇、赞赏与荣耀。这个很难吗?

我们都生活在同一个国家,我们都生活在共同祖先的土地上,我们一样在挥汗如雨,一样辛苦劳作,我们共同创造财富,没有谁有权力让他人流浪,也没有人应该去流浪!

草原是个互相支援的生态。草挖了,树砍了,根(心)也死了,平原除了沙化,还有其他的路吗?

楼兰曾一度水草丰茂,国富民强。但如今,那块土地唯剩死一样的沉寂,以及躺在博物馆成为干尸的楼兰姑娘。

四、尾 声

流浪并不可怕,以色列人在外流浪千年之久,但我们看到了今日以色列的欣欣向荣与强大。

其实格隆最大的忧虑是,我们这个民族,还有没有一种自下而上的整体监督、纠错能力?

我们这个民族的方向,大多时候都是“上面”说了算,但这丝毫没有阻碍一群卑微且衣衫褴褛的布衣之怒,“引刀成一快,不负少年头”,他们以慨然的家国情怀,用自己微弱的荧光,以一种螳臂当车式的悲壮,站立成大众前行路上的路标。从风萧萧兮的荆轲,到我自横刀的谭嗣同,跨越两个千年,络绎不绝于道……

但,两千年后,我们却活得越来越不像自己的祖先,精致的利己主义与愚昧的盲从主义充斥朝野。

我是做投资的,刚才有学员问我,为何他认识的几个基金经理都远比我乐观。

我的回答是:现在的基金经理见过了太多奇迹,而我,见过了太多周期。

周期本身是一种宿命论,与轮回没有太大差别,我一点也不喜欢这种状态。但如果不努力改变社会机器的运行机制,我们可能就不得不接受一次又一次的周期,一次又一次的轮回。

格隆生长于江汉平原,那里土地贫瘠,但人心却从来家国天下,所以我一以贯之的追求和祈愿,从来都是庙堂慎笃,匹夫精进,父老欢欣,国运恒昌。我发自肺腑希望自己的国家蒸蒸日上,也发自内心地鄙视和厌恶历史上任何以一己之私绑架民族福祉,误导家国走向的人。

而这,恰恰会成为痛苦之源。因为事实上,你能看到的经常是一轮一轮毫无新意的轮回,少数人的欢快,多数人的悲苦,而你却无能为力,徒唤奈何。我们如同出埃及的以色列人, 只是,我们一直没有摩西,也没有找到属于我们的迦南地。我们这个民族像一群被放逐的赎罪者,去留两难,来往皆苦,在自己祖先的土地上四处流浪。

如果真有上帝,其实我一直想问的一个问题是:到底怎样的远方,才配得上我的父老乡亲们这一路的颠沛流离?

但,我依然会坚持走下去。无论多么艰难,我依然相信人类几千年奋斗的尊严和自由不会消失殆尽,相信我不是心怀信念最孤独的一个,我们依然有被救赎的机会,我们依然可以在洪荒之地看见北斗星,我们会战胜邪恶!

在座诸位幸运见证了中国取得辉煌成就的四十年,也拥有比普通人更多的财富,更宽广的眼界,也自应肩负起更大职责。如果我们每个人都有家国使命感,为天地立心,为生民立命,请相信,这会比你只是在夹缝中做大了一家企业有更长远的成就感,而且,你的这些努力,必将惠及你的子孙:你的后代,将生活在一个富足、自由、不分种族、不分身份的强国。

就像《万历十五年》作者黄仁宇的那段话:如果你相信历史长期发展的必然性,那么当你经历了种种失败,年老时回望自己人生,才能平静地接受命运,体会其中的必然,然后静静地等待隧道的尽头开始展现一丝曙光,证明那些企图逆转命运的努力,并非无谓和徒劳。

七十年来家国,万千心事谁诉?

格隆以最喜欢的一首莎士比亚十四行诗做结,送给诸君,自勉并共勉:

你匆匆老去,

你的孩子也匆匆成长起来;

你青春时浇灌的新鲜血液,

当你年老时仍辉映着你年少的身影

再次祝福我们的祖国,祝福我们脚下这块命运多舛的土地。我就讲这些,谢谢大家。